僔儕僐儞寢徎尋媶偺儖僱僢僒儞僗

扽慺

僔儕僐儞寢徎拞偺扽慺擹搙偺愒奜媧廂偵傛傞應掕朄

栚師

1. 傑偊偑偒

2. 扽慺偵傛傞愒奜媧廂偲應掕尨棟

3. 帋椏

4. 愒奜媧廂僗儁僋僩儖偺應掕

5. 僗儁僋僩儖偺悢妛揑張棟丄fractional phohon bands

5.1. 廳傒晅偒嵎媧廂僗儁僋僩儖

5.2. 擹搙暿偺儀乕僗儔僀儞偺堷偒曽

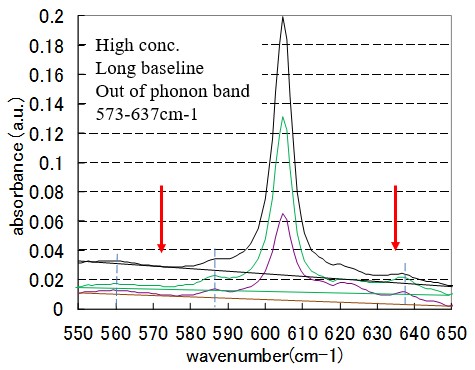

(1)崅擹搙丂1丗1偺嵎丄僼僅僲儞僶儞僪抂娫偺long baseline

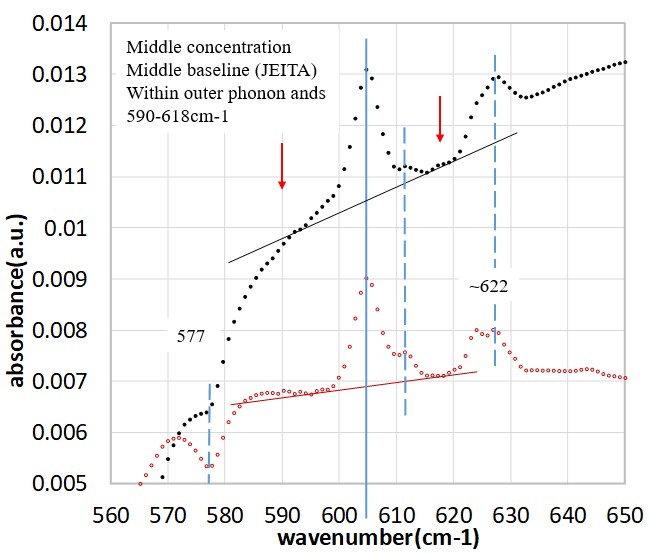

(2)拞掅擹搙丄outer phonon band偲middle band偺娫偺middle baseline, 590-618cm-1

(i) 5倶1015/噋3埲壓, outer phonon band偑尠挊

(ii)5x1015/噋3埲壓丄middle phonon band偺敪惗 no overlap at carbon peak, middle band偺奜懁丂middle baseline, 590-618 cm-1乮摨忋乯

(iii)1x1015/噋3埲壓丄middle phonon band尠挊丄扽慺僺乕僋埵抲偱傎傏柍帇偱偒傞丄 middle band偺奜懁丂middle baseline, 590-618 cm-1乮摨忋乯

(3)掅擹搙丄5x1014/噋3埲壓丄inner phonon band偑尠挊丄扽慺僶儞僪偵廳側傝僛儘揰偑側偔儀乕僗儔僀儞偑堷偗側偄丄僶僢僋僌儔僂儞僪偺曪棈慄

6.擹搙偺嶼弌

A. 憰抲偺専嵏

(1)僼僅僲儞僶儞僪偺崅偝偑傎傏

(2)孞傝曉偟應掕僗儁僋僩儖偺嵞尰惈

B. 専弌壓尷偵偮偄偰

B.1. Instrumental detection limit

B. 2. Spectral detection limit

1. 傑偊偑偒

僔儕僐儞寢徎偼丄僔儕僐儞懡寢徎傪僇乕儃儞僸乕僞乕偱壛擬梈夝偟丄庬寢徎傪婎偵屌壔偟偰惉挿偝傟傞丅偙偺偨傔崅壏偺僸乕僞乕偐傜惉挿暤埻婥拞偵旘嶶偟偨扽慺偑晄弮暔偲偟偰梟偗崬傓丅

摿偵僷儚乕僨僶僀僗偱偼丄扽慺晄弮暔偼丄摿惈偵慞埆偺塭嬁傪媦傏偡丅偙偺偨傔扽慺擹搙偼僔儕僐儞僂僄僴偺廳梫側巇條偲側傝丄應掕偑昁恵偱偁傞丅

應掕偼愒奜媧廂朄偵傛傝峴傢傟傞丅埲壓偱偼嬶懱揑側應掕朄偵偮偄偰弎傋傞丅堦斒揑側婎慴抦幆偼暥枛偺夝愢偵弎傋傞丅

2. 扽慺偵傛傞愒奜媧廂偲應掕尨棟

寢徎拞偺尨巕偼屳偄偵懠偺尨巕偲寢崌偟偰寢徎奿巕傪宍惉偟偰偄傞丅

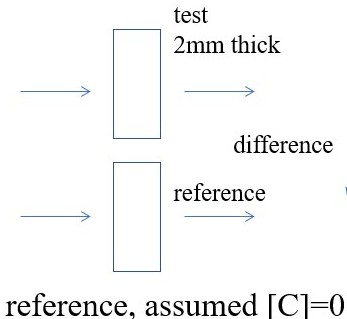

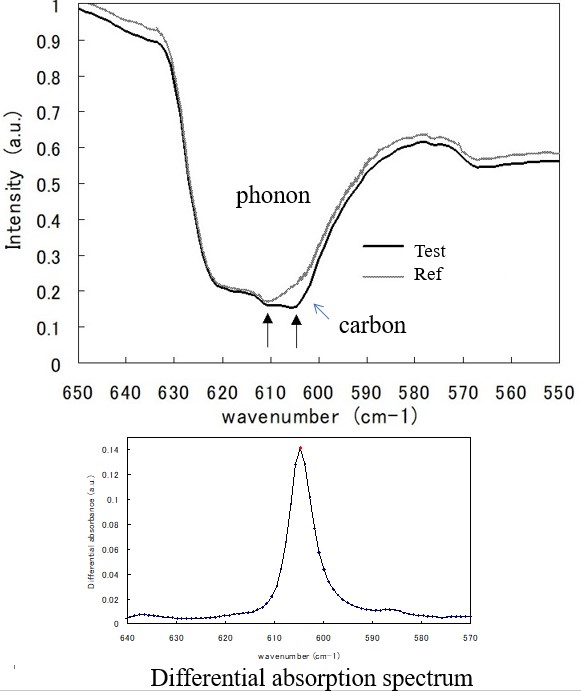

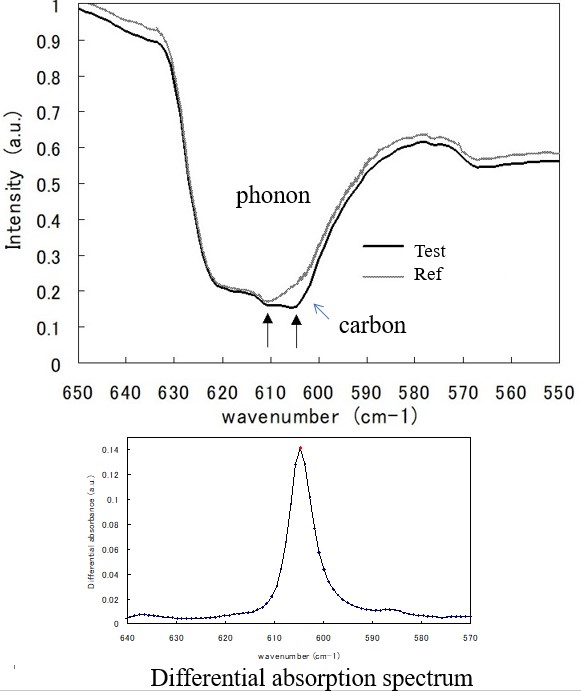

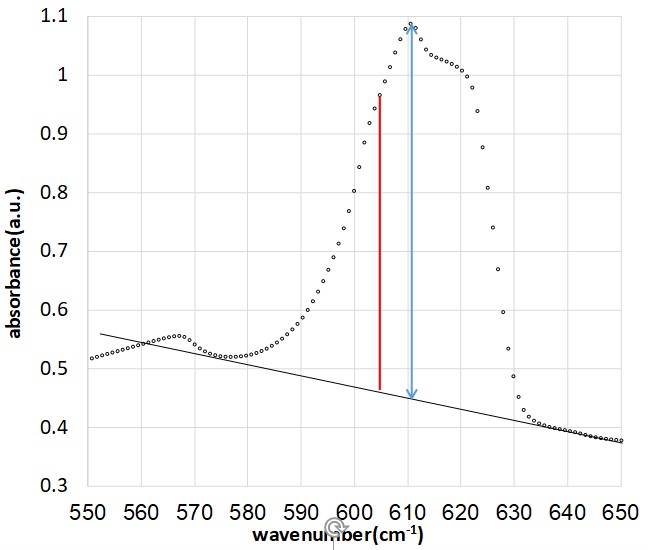

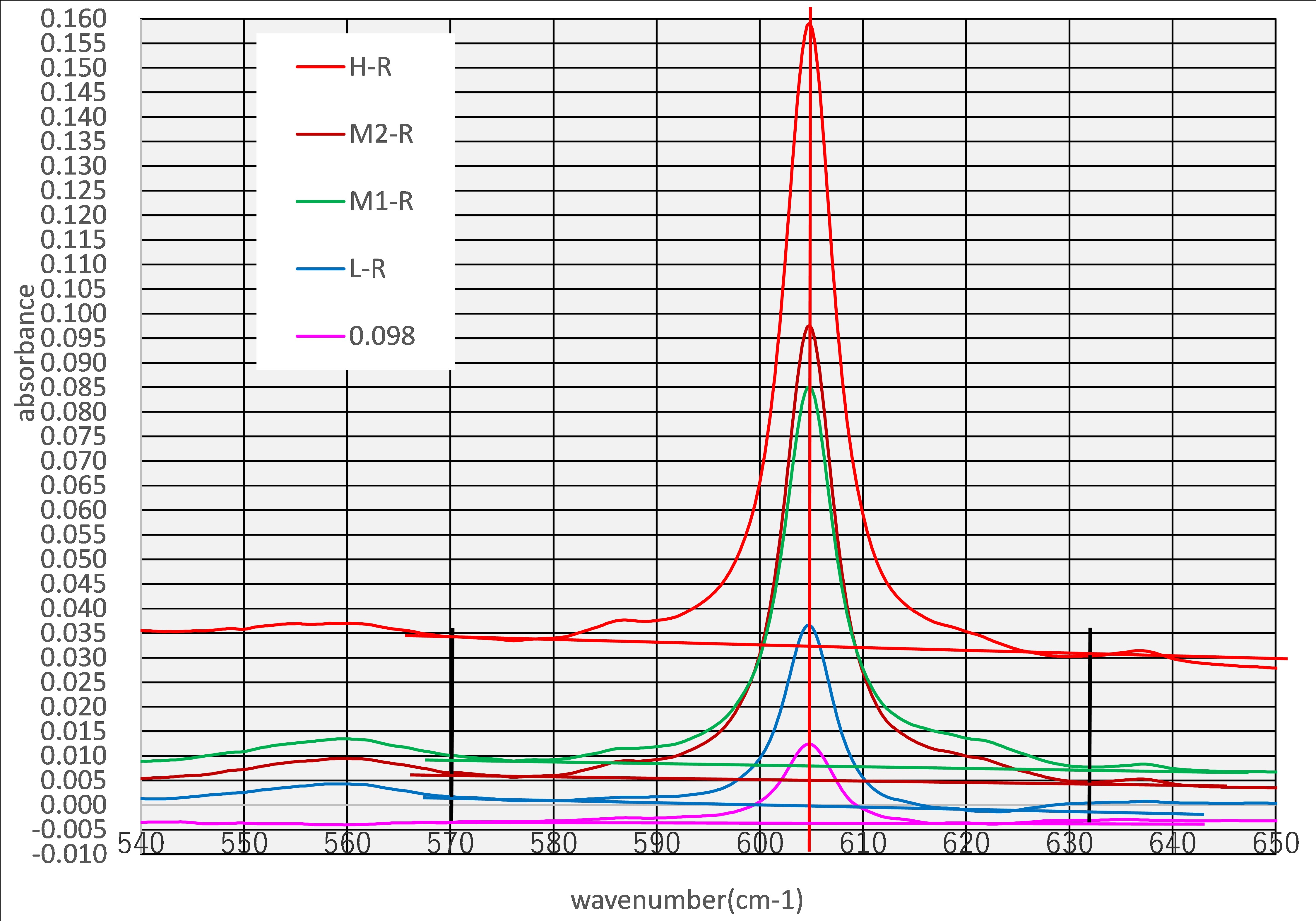

尨巕偼擬偵傛傝奿巕怳摦偟偰偍傝丄怳摦悢偲摨偠廃攇悢偺愒奜慄傪媧廂偡傞丅乮恾1丂摟夁棪僗儁僋僩儖丄phonon/ref乯

扽慺偺応崌偦偺攇挿偼栺16兪m乮604.5噋-1乯偱偁傞丅乮恾1丂carbon丄Test偲Ref偺嵎乯

奿巕怳摦偺懠偵晄弮暔偼廃傝偺尨巕偲嫟偵嬊強揑偵怳摦偟偰偍傝丄偦偺怳摦悢偺愒奜慄傪媧廂偡傞丅愒奜媧廂僗儁僋僩儖丅

媧廂擻偼晄弮暔擹搙偵斾椺偡傞偨傔丄媧廂學悢傪媮傔傞偲擹搙偵姺嶼偱偒傞丅敪岝傗媧廂傗嶶棎偵傛傞僗儁僋僩儖偼堦斒偵僺乕僋偺廃傝偵僈僂僗娭悢忬偵峀偑偭偰偄傞丅僺乕僋崅偝偐傜僶僢僋僌儔僂儞僪僲僀僘傪堷偔偲僺乕僋媧岝搙偑媮傔傜傟丄扨埵岤偝摉偨傝偺媧廂學悢傪嶼弌偟丄暿偵掕傔傜傟偨姺嶼學悢偵傛傝擹搙偵姺嶼偡傞偙偲偑偱偒傞丅

廬偭偰應掕偼(1)愒奜暘岝憰抲傪梡偄偨媧廂僗儁僋僩儖偺應掕偲丄(2)僗儁僋僩儖傪悢妛揑偵張棟偟偨媧廂學悢偺嶼弌偺抜奒傪摜傓丅僔儕僐儞寢徎偵偼奿巕怳摦傗媮傔傛偆偲偡傞晄弮暔媧廂偺懠偵懠偺晄弮暔傗揹壸偵傛傞僼儕乕僉儍儕傾乕媧廂側偳偑偁傝丄傑偨僗儁僋僩儖偼堦斒偵僶僢僋僌儔僂儞僪僲僀僘偑偁傝丄偦傟傜傪彍偔昁梫偑偁傞丅偦傟偵傕應掕偲僗儁僋僩儖張棟偱懳墳偡傞丅傑偢嵟戝偺媧廂偱偁傞奿巕怳摦偼丄堦斒偵晄弮暔媧廂偺1000攞掱搙偁傞偺偱丄晄弮暔傪娷傑側偄嶲徠帋椏偲偺嵎媧廂偵傛傝憡嶦偡傞丅乮恾侾丂壓乯

僗儁僋僩儖張棟偵偍偄偰偼應掕帋椏偲嶲徠帋椏偺岤偝偺嵎偵傛傞媧廂傪嵟傕椙偔徚偡偨傔廳傒晅偒嵎媧廂傪峴偆丅偦偺懠偺媧廂偵偮偄偰偼堦斒偵儀乕僗儔僀儞張棟傪峴偆丅媮傔傞晄弮暔媧廂埲奜偼攇悢埶懚惈偑側偄偲偟偰僶僢僋僌儔僂儞僪傪捈慄偱嬤帡偡傞偙偲偱偁傞丅埲壓偱偼偦偺嬶懱揑側曽朄傪弎傋偰偄傞丅

嵟弶偵幒壏應掕偵偮偄偰慡懱傪弎傋傞丅師偵掅壏應掕偲億儕僔儕僐儞應掕偵偮偄偰偦傟偧傟偺摿挜揑壽戣偵偮偄偰弎傋傞丅

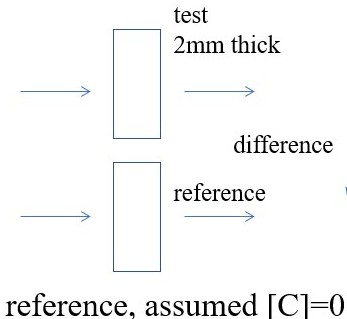

恾丂曗彏朄愒奜媧廂傕柾幃恾丄應掕帋椏偲嶲徠帋椏偺媧廂僗儁僋僩儖傪應掕偟嵎傪媮傔傞

恾丂曗彏朄愒奜媧廂傕柾幃恾丄應掕帋椏偲嶲徠帋椏偺媧廂僗儁僋僩儖傪應掕偟嵎傪媮傔傞

恾1丂忋:應掕帋椏(test)偲嶲徠帋椏(ref丄柍扽慺)偺摟夁岝嫮搙僗儁僋僩儖丄嵎偑扽慺偵傛傞媧廂丂

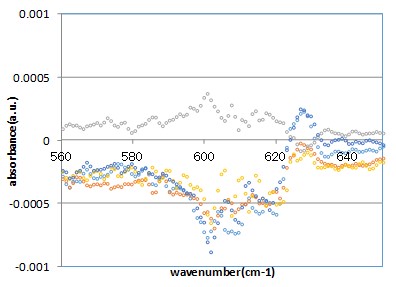

壓丗嵎媧岝搙僗儁僋僩儖丄扽慺偺媧廂僶儞僪丄擹搙1017/噋3丄悶偼570,630噋-1偱僛儘偲側傞

恾1丂忋:應掕帋椏(test)偲嶲徠帋椏(ref丄柍扽慺)偺摟夁岝嫮搙僗儁僋僩儖丄嵎偑扽慺偵傛傞媧廂丂

壓丗嵎媧岝搙僗儁僋僩儖丄扽慺偺媧廂僶儞僪丄擹搙1017/噋3丄悶偼570,630噋-1偱僛儘偲側傞

3. 帋椏

捠忢偼岤偝2噊偱椉柺嬀柺尋杹偺帋椏偑應掕帋椏偲嶲徠帋椏偲偟偰梡偄傜傟傞丅

僗儁僋僩儖偺應掕

應掕帋椏傪帋椏幒偵擖傟丄暤埻婥偺悈忲婥側偳偑尭偭偰偐傜嫮搙僗儁僋僩儖傪媮傔丄悢妛揑偵媧廂僗儁僋僩儖偵曄姺偡傞丅師偵嶲徠帋椏偺媧廂僗儁僋僩儖傪媮傔傞

4. 愒奜媧廂僗儁僋僩儖偺應掕

愒奜媧廂偼壔妛偺悽奅傪拞怱偲偟偰峀偔巊傢傟偰偄傞斈梡揑側曽朄偱偁傞丅廬偭偰斈梡憰抲偑巗斕偝傟偰偄傞丅扐偟堦斒偺壔妛暘愅偑掕惈暘愅偱偁傞偺偵懳偟偰丄偙偙偱梡偄傜傟傞偺偼崅姶搙側掕検暘愅偺偨傔丄斈梡巗斕憰抲偵斾傋偰惛搙傗埨掕惈偺崅偄憰抲傪昁梫偲偡傞丅偙偺偨傔丄應掕偵摉偨偭偰傕丄傑偢憰抲偺惛搙傗埨掕惈偺妋擣偑昁梫偵側傞丅偙傟偵偮偄偰傕徻嵶偼暥枛偵弎傋傞偙偲偲偟丄偙偙偱偼僗儁僋僩儖偺應掕偵偮偄偰弎傋傞丅

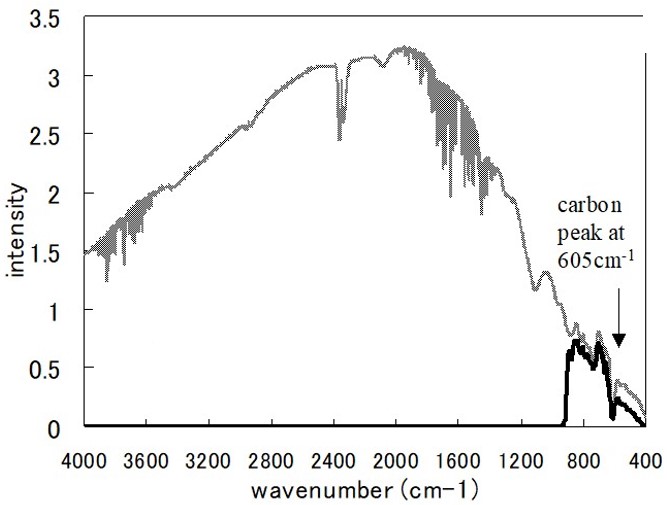

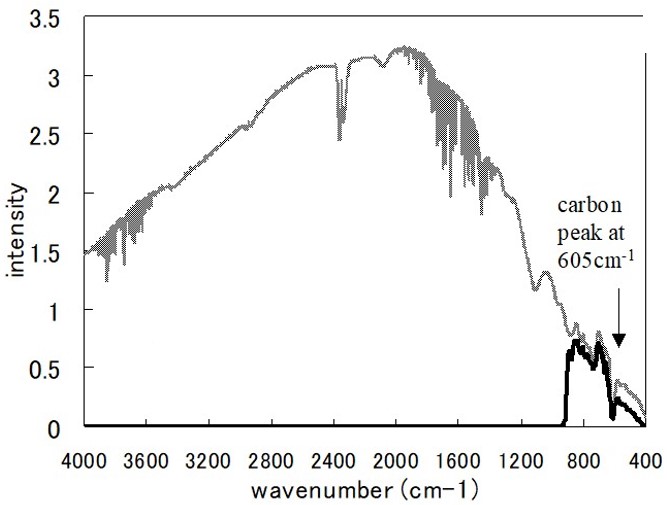

斈梡偺拞愒奜暘岝憰抲偱偼400-4000噋-1偑庡偵梡偄傜傟丄扽慺側偳偺晄弮暔媧廂傕偦偺斖埻偵偁傞丅堦斒偵偼500-700噋-1偑應掕偵梡偄傜傟傞丅

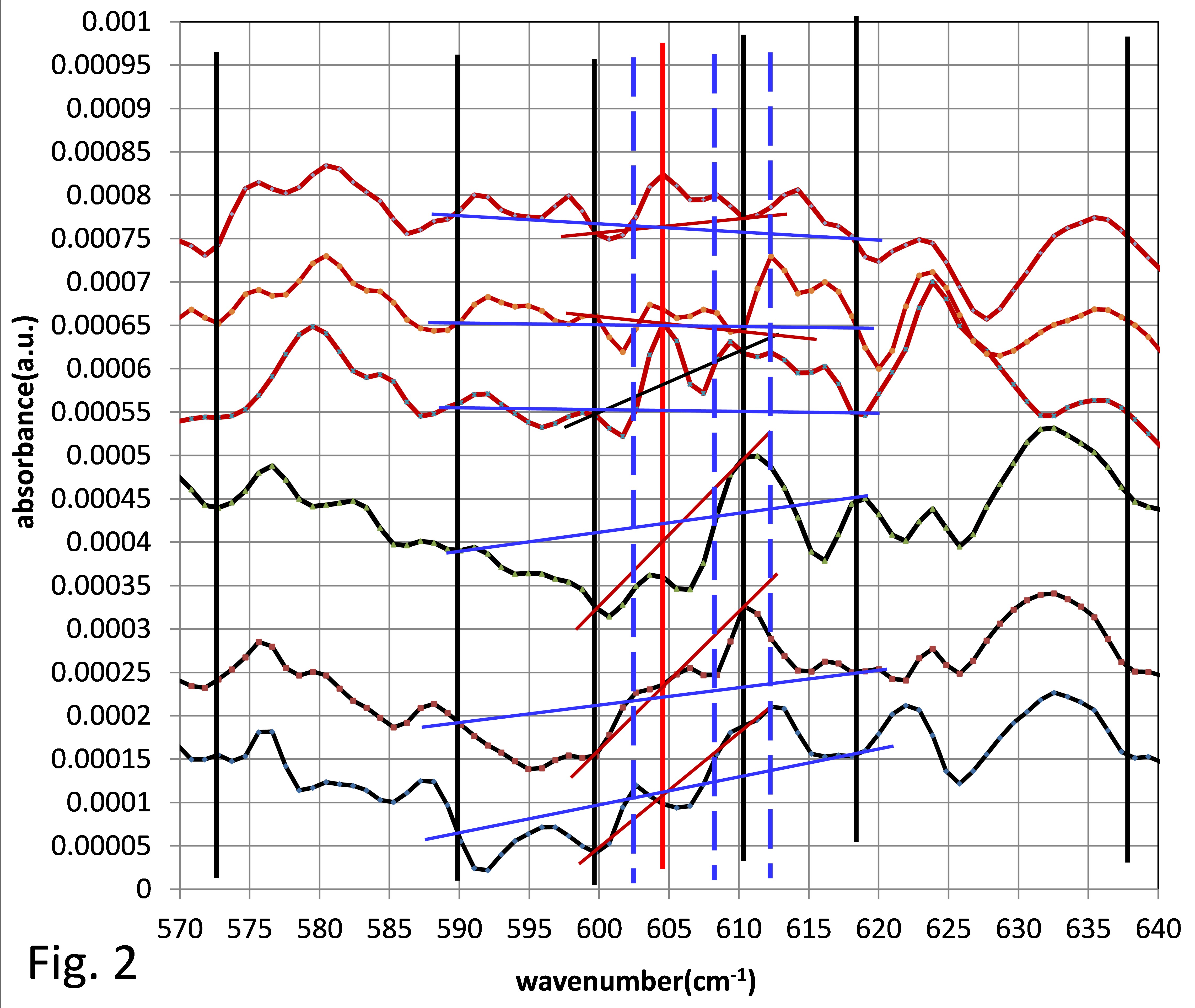

崅惈擻側憰抲偱偼丄僗僉儍儞夞悢傪懡偔偟偰孞傝曉偟應掕偟壛嶼偟偰暯嬒偡傞傎偳S/N擔偑椙偔側傞丅僼僅僲儞僺乕僋媧岝搙偑岤偝2噊偱0.7偱偁傞偺偵懳偟偰丄扽慺偵傛傞媧廂偼1015/噋3偱傕0.001偲1/700偱偁傞偐傜戝偒側媧廂偺拞偱偺旝嵶側嵎傪媮傔側偗傟偽側傜側偄丅捠忢偺掕惈暘愅偑64scan掱搙偱偁傞偺偵懳偟偰扽慺擹搙應掕偱偼1000scan埲忋偑梡偄傜傟傞丅乮恾2乯

掅壏應掕

掅壏應掕偵偮偄偰偼暿偵弎傋傞

恾丂拞愒奜攇悢堟乮400-4000們倣亅侾丄2.5-25兪倣乯偺柍帋椏乮嬻婥乯偺摟夁岝嫮搙僗儁僋僩儖丄庡側媧廂偼悈忲婥

恾丂拞愒奜攇悢堟乮400-4000們倣亅侾丄2.5-25兪倣乯偺柍帋椏乮嬻婥乯偺摟夁岝嫮搙僗儁僋僩儖丄庡側媧廂偼悈忲婥

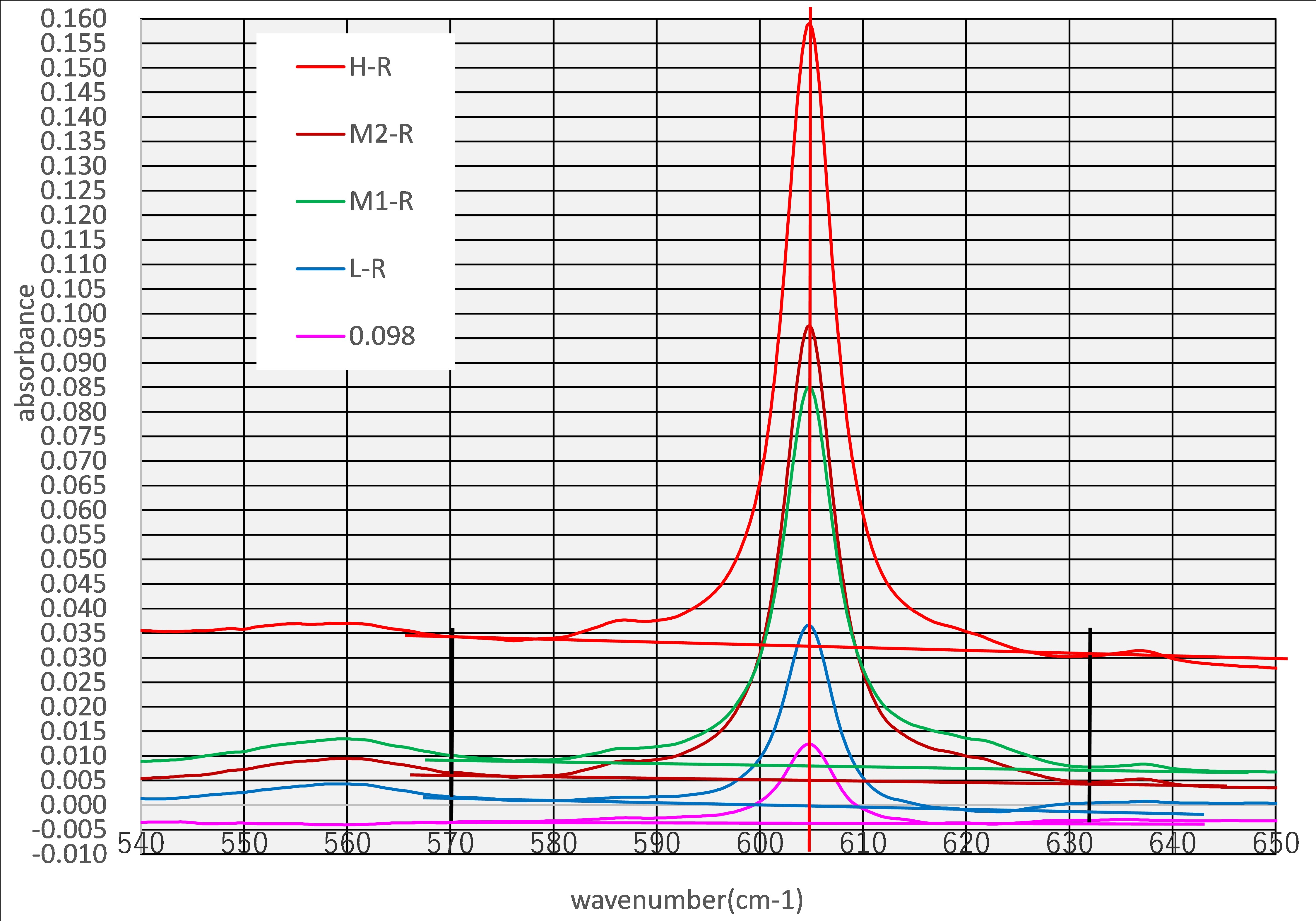

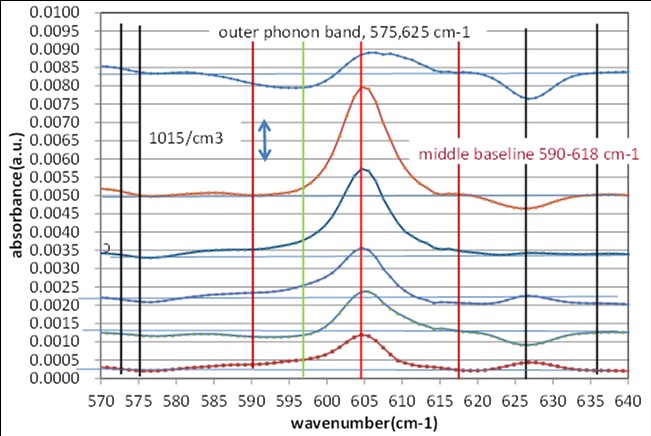

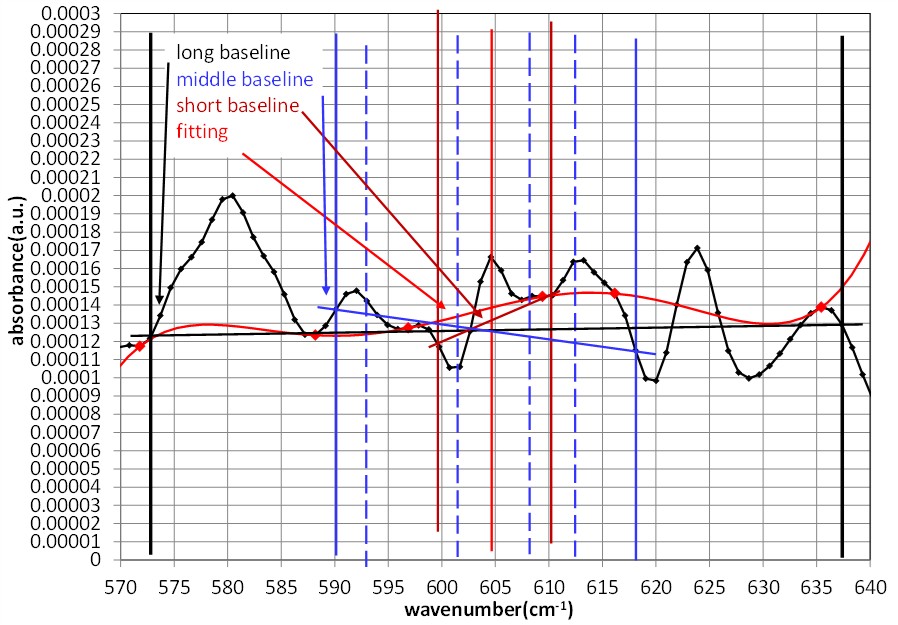

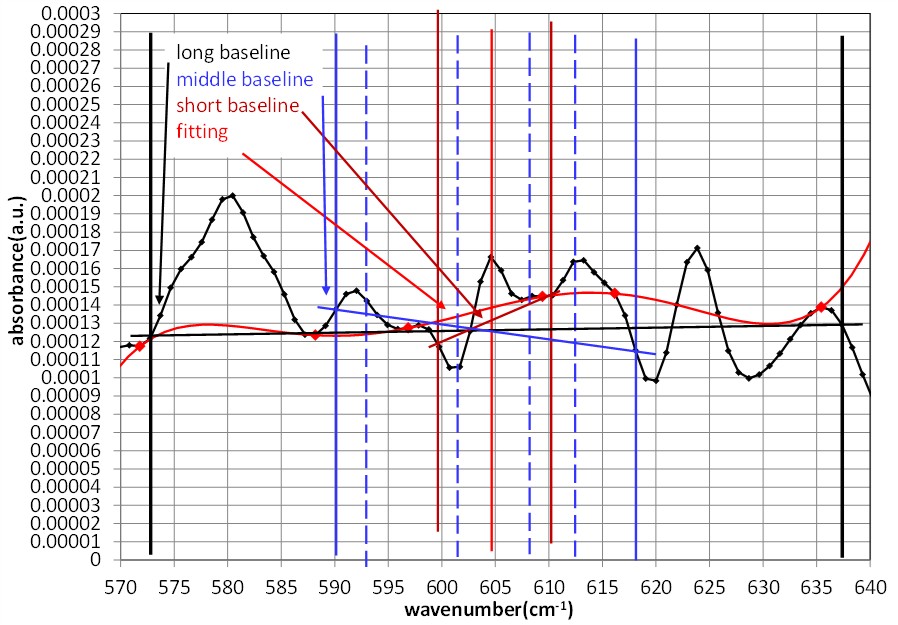

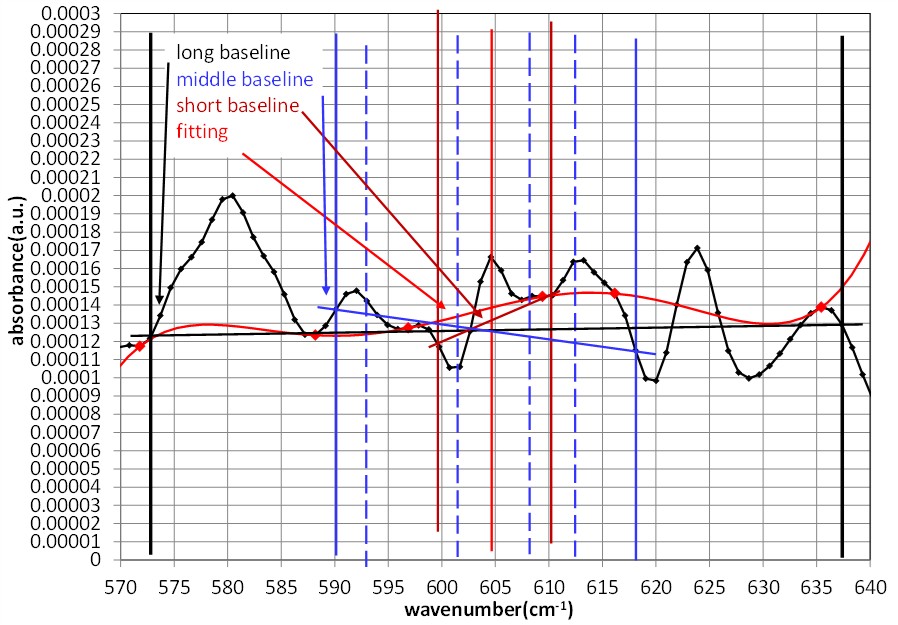

恾2丂僼僅僲儞偵傛傞媧岝搙僗儁僋僩儖575-636噋偱愙慄偑堷偗傞乮儀乕僗儔僀儞偺婎杮乯

僺乕僋偼611噋丅扽慺偺媧廂僶儞僪偺僺乕僋偼604.5噋偱僼僅僲儞媧廂偺掅攇悢懁偺尐偵偁傞

5. 僗儁僋僩儖偺悢妛揑張棟丄fractional phohon bands

僗儁僋僩儖偺悢妛揑張棟偵傛傞扽慺僺乕僋媧岝搙偺嶼弌

應掕帋椏偲嶲徠帋椏偺媧廂僗儁僋僩儖偐傜嵎媧廂僗儁僋僩儖傪嶼弌偟偰丄扽慺埲奜偺媧廂傪偱偒傞偩偗姰慡偵徚嫀偟偰丄扽慺媧廂僗儁僋僩儖傪嶼弌偟丄僺乕僋媧廂偲僶僢僋僌儔僂儞僪媧廂傪寛掕偟偰偦偺嵎偺僺乕僋媧岝搙傪媮傔丄媧廂學悢偐傜扽慺擹搙偵姺嶼偡傞丅

1017/噋3埲忋側偳偺弶婜偺崅擹搙偺帪戙偵偼丄扨弮偵嵎僗儁僋僩儖傪媮傔傞偲扽慺埲奜偺媧廂傗僶僢僋僌儔僂儞僪僲僀僘偼柍帇偱偒傞傎偳彫偝偐偭偨偨傔丄僈僂僔傾儞宍忬偺僗儁僋僩儖偵愙慄傪堷偔偲儀乕僗儔僀儞偲側傝丄僶僢僋僌儔僂儞僪媧岝搙偑摼傜傟偰丄僺乕僋媧岝搙偑摼傜傟偨丅

偙偙偱庡偵埖偆偺偼偦傟傛傝掅擹搙偺丄僼僅僲儞側偳偺媧廂偑姰慡偵偼徚偊側偄応崌偱偁傞丅偦偺棟桼偼2016擭偵敪尒偝傟偨fractional phonon band偱偁傞丅Outer, middle, inner偺3庬偵暘偗傜傟丄堦曽扽慺僶儞僪偼掅擹搙偵側傞傎偳嫹偔側偭偰丄偙傟傜偺僶儞僪偺廳側傝曽偑悢抜奒偵暘偐傟傞丅廬偭偰張棟偺巇曽傕悢抜奒偵暘偐傟傞丅偦偟偰嵟屻偺抜奒偼廳側傝偺偨傔偵儀乕僗儔僀儞偑堷偗側偔側傝怴偨側曽朄偑昁梫偲側傞丅

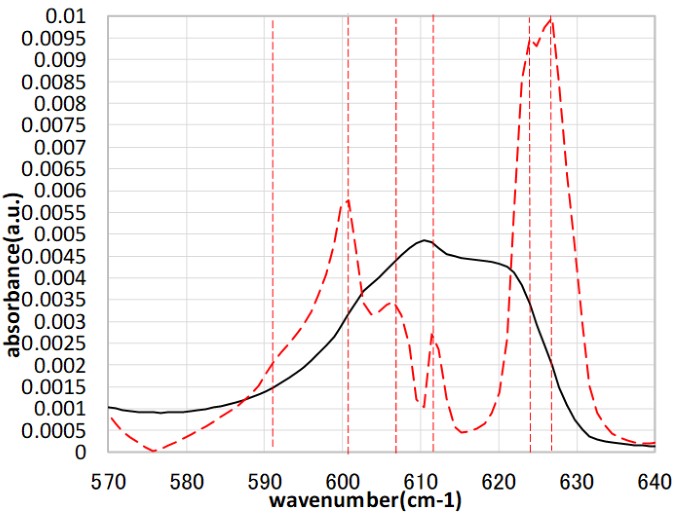

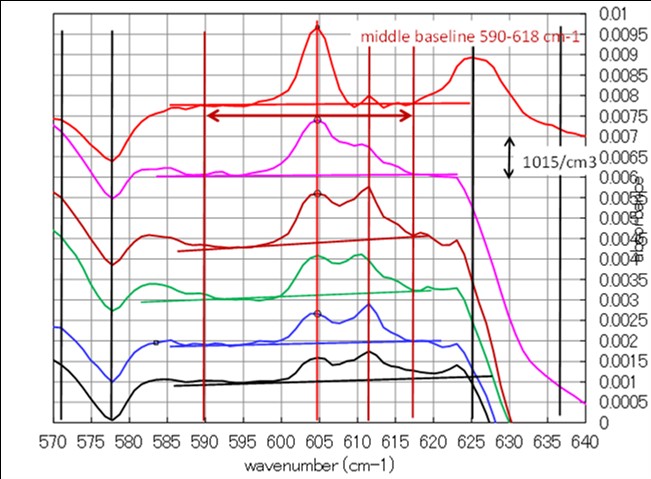

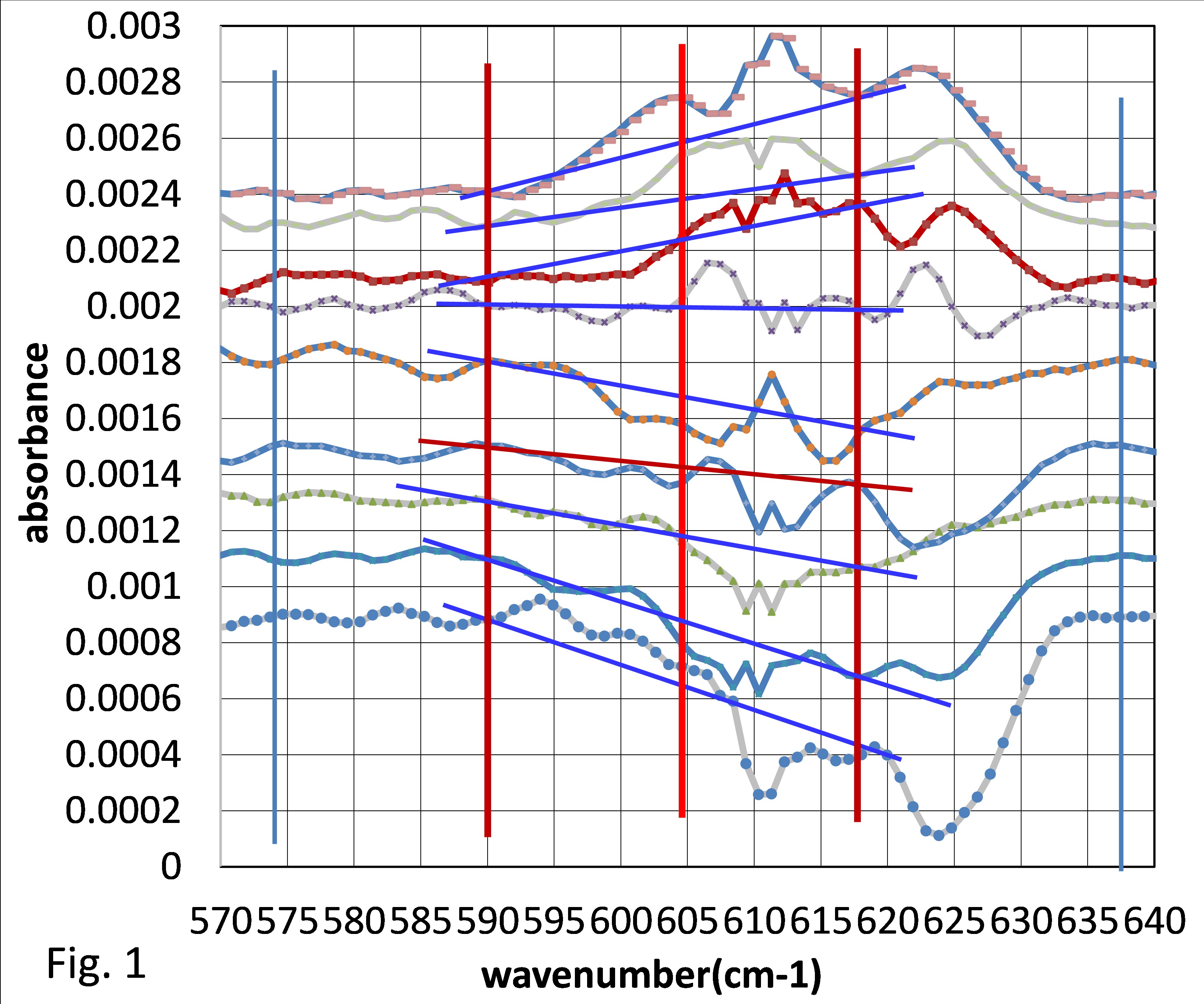

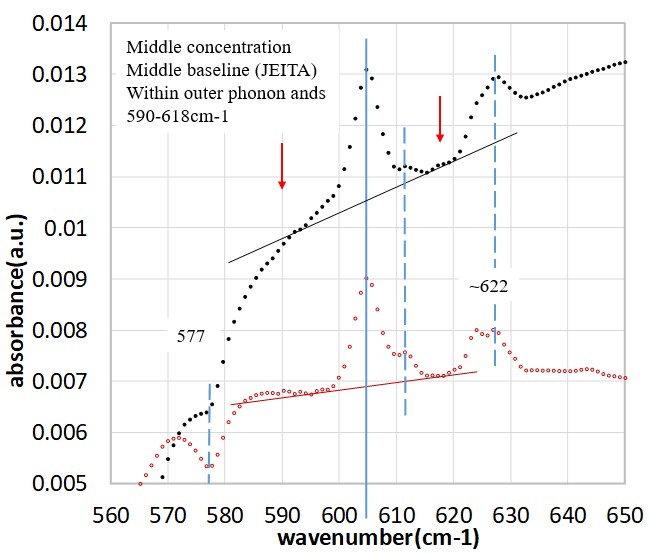

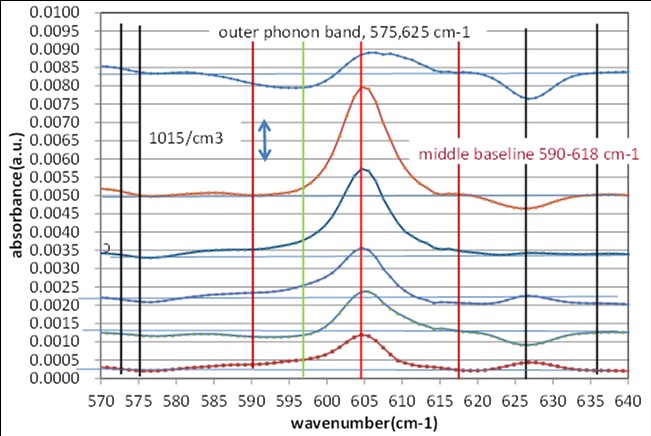

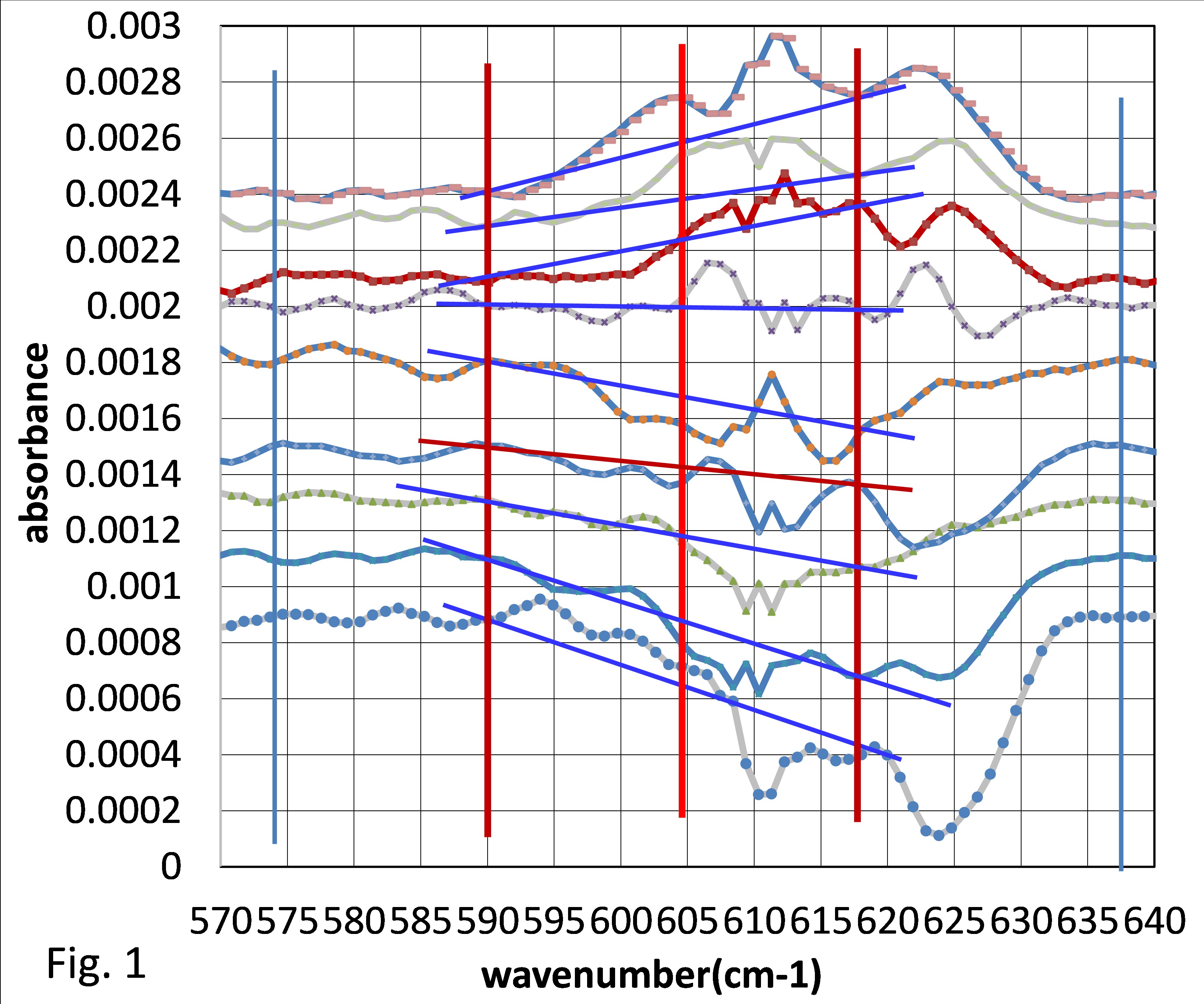

恾3丂15忔戜壓敿偺嵎媧岝搙僗儁僋僩儖偺椺丄outer phonon bands偲 middle phohon band

恾3丂15忔戜壓敿偺嵎媧岝搙僗儁僋僩儖偺椺丄outer phonon bands偲 middle phohon band

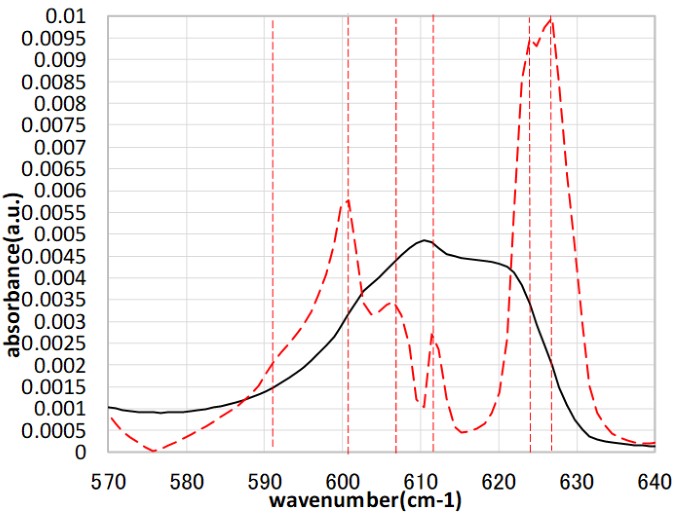

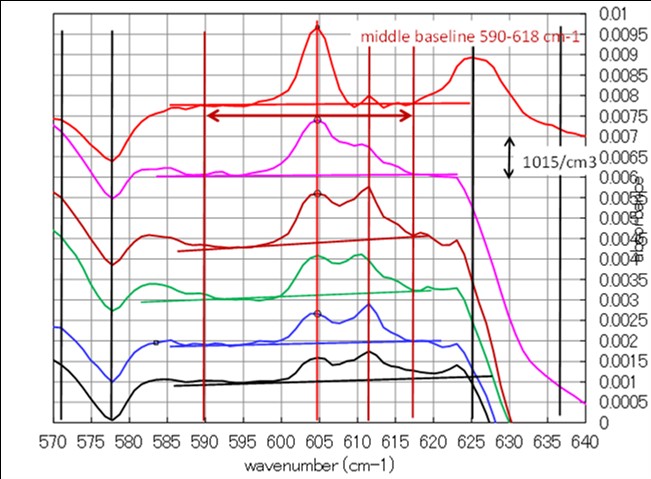

恾4丂崟丗僼僅僲儞僶儞僪(弅彫乯丄愒丗嵎暘丄嬌戝抣乮曄嬋揰乯偵fractional phonon bands偑尰傟傞

恾4丂崟丗僼僅僲儞僶儞僪(弅彫乯丄愒丗嵎暘丄嬌戝抣乮曄嬋揰乯偵fractional phonon bands偑尰傟傞

5.1. 廳傒晅偒嵎媧廂僗儁僋僩儖

帋椏岤偝傪強掕偺2mm偐傜20兪m埲撪偵巇忋偘傞偺偼梕堈偱側偄偐傜丄嵎媧廂僗儁僋僩儖偵偼僼僅僲儞媧廂偑0.001嬤偔巆傞丅偙傟偼扽慺擹搙1015/噋3偵憡摉偡傞丅岤偝偺斾偺媡悢偺廳傒傪偐偗偰堷偔偲傎傏徚嫀偡傞偙偲偑偱偒傞丅帋椏偺惈幙傗岤偝偺嵎傗扽慺擹搙偵埶傝丄僼僅僲儞傪弶傔偲偡傞媧廂偑巆傞丅偙傟偵懳偟偰偼廳傒傪帋峴嶖岆偱曄偊偰丄僶僢僋僌儔僂儞僪偑嵟傕彫偝偔側傞傛偆偵偡傞丅傑偨僶僢僋僌儔僂儞僪偼攇悢偵懳偟偰孹幬偟偰偄傞偙偲偑晛捠側偺偱丄孹幬曗惓傪偟偰悈暯偵偟偰張棟傪偟傗偡偔偡傞丅

5.2. 擹搙暿偺儀乕僗儔僀儞偺堷偒曽

擹搙偑彫偝偔側傞偵偮傟丄扽慺偺僶儞僪暆偑彫偝偔側傝丄3庬偺fractional phonon band偲偺撪丄撪懁偵偁傞僶儞僪偲廳側傞傛偆偵側傞丅廬偭偰廳側傝曽偵傛傝3抜奒偺儀乕僗儔僀儞偺堷偒曽偑昁梫偵側傞丅

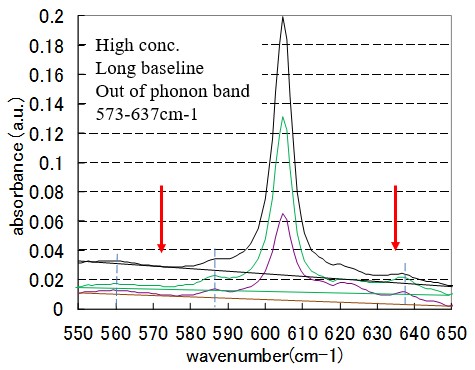

(1)崅擹搙

1丗1偺嵎丄僼僅僲儞僶儞僪抂娫偺long baseline

偱偼丄嵎媧廂偵偼僼僅僲儞僶儞僪偼傎傏巆傜側偄丅扽慺僶儞僪偺抂偵摉偨傞僼僅僲儞僶儞僪偺奜偵baseline傪堷偔曽朄偑偲傜傟偰偒偨

CZ寢徎偱偼CiOi媧廂偑560,585,622,626噋-1晅嬤偵偁傞偺偱丄560偲640傛傝傗傗奜偵偡傞乮恾3乯

丂

恾5丂17忔戜傑偱偺崅擹搙帋椏偺嵎媧廂僗儁僋僩儖

恾5丂17忔戜傑偱偺崅擹搙帋椏偺嵎媧廂僗儁僋僩儖

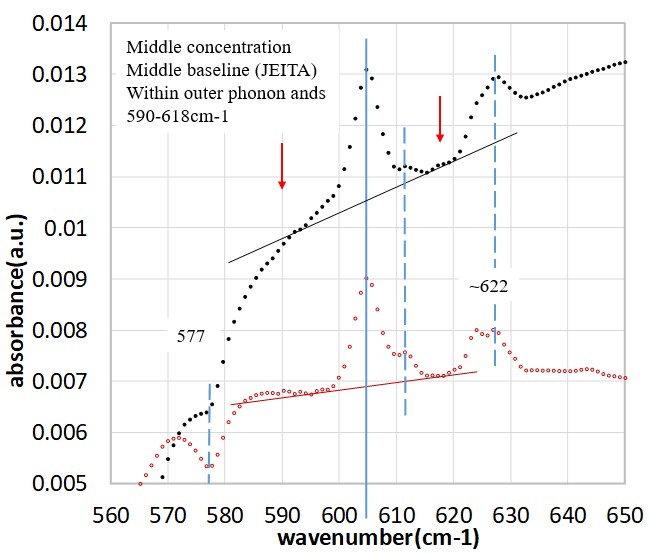

(2)拞掅擹搙丄outer phonon band偲middle band偺娫偺middle baseline, 590-618cm-1

(i) 5倶1015/噋3埲壓, outer phonon band偑尠挊

偱偼扽慺僶儞僪偑嫹偔側傞偲嫟偵彫偝偔側偭偰580,630噋-1晅嬤偺outer phonon band偺戝偒偝偑嬤偯偄偰偔傞丅應掕帋椏偲嶲徠帋椏偼岤偝偺嵎傗斾掞峈偺嵎偵傛傞僼儕乕僉儍儕傾乕媧廂偺嵎側偳偑偁傞偺偱丄扨弮側嵎偱偼僼僅僲儞僶儞僪傪憡嶦偡傞偙偲偑偱偒側偄偨傔丄揔摉側廳傒傪偐偗偰堷偒丄偱偒傞偩偗彫偝偔側傞傛偆偵偡傞丅偙傟傜偼590,620噋-1晅嬤偱傎傏0偵側傞偺偱丄偦傟傜傪椉抂偲偡傞baseline傪堷偔偙偲偑偱偒傞丅媧廂僗儁僋僩儖偺僶僢僋僌儔僂儞僪偺攇悢埶懚惈偑捈慄偱偁傞偙偲傪慜採偵偟偰偄傞丅乮恾3乯

恾丂15忔戜壓敿偺嵎媧廂僗儁僋僩儖丄middle phonon偑栚棫偨側偄応崌

恾丂15忔戜壓敿偺嵎媧廂僗儁僋僩儖丄middle phonon偑栚棫偨側偄応崌(ii)5x1015/噋3埲壓丄middle phonon band偺敪惗 no overlap at carbon peak, middle band偺奜懁丂middle baseline, 590-618 cm-1乮摨忋乯

扽慺僶儞僪暆偼嫹偔側偭偰丄612噋-1偺middle phonon band偺戝偒偝偑嬤偔側偭偰偔傞丅偦偙偱僼僅僲儞媧廂偺0偵側傞応強傪扵偡偲忋偺outer phonon band偺応崌偲摨偠590,616噋-1偵側傞丅偡側傢偪middle phonon band偼扽慺僶儞僪偲堦晹偑廳側偭偰儀乕僗儔僀儞偺撪懁偵擖偭偰偟傑偆偑丅Middle band偺奜偵baseline偑堷偗傞丅

恾6丂15忔戜壓敿偺廳傒晅偒嵎媧廂僗儁僋僩儖乮嵞宖乯

恾6丂15忔戜壓敿偺廳傒晅偒嵎媧廂僗儁僋僩儖乮嵞宖乯

(iii)1x1015/噋3埲壓丄middle phonon band尠挊丄扽慺僺乕僋埵抲偱傎傏柍帇偱偒傞丄 middle band偺奜懁丂middle baseline, 590-618 cm-1乮摨忋乯

僼僅僲儞媧廂偑扽慺僺乕僋偺埵抲偱0偵側偭偰偄側偄偲丄僺乕僋媧岝搙傪夁戝昡壙偟偰岆嵎偵側偭偰偟傑偆丅偙偺恾偺応崌偼偳偺僗儁僋僩儖傕傎傏0偵側偭偰偄傞偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅

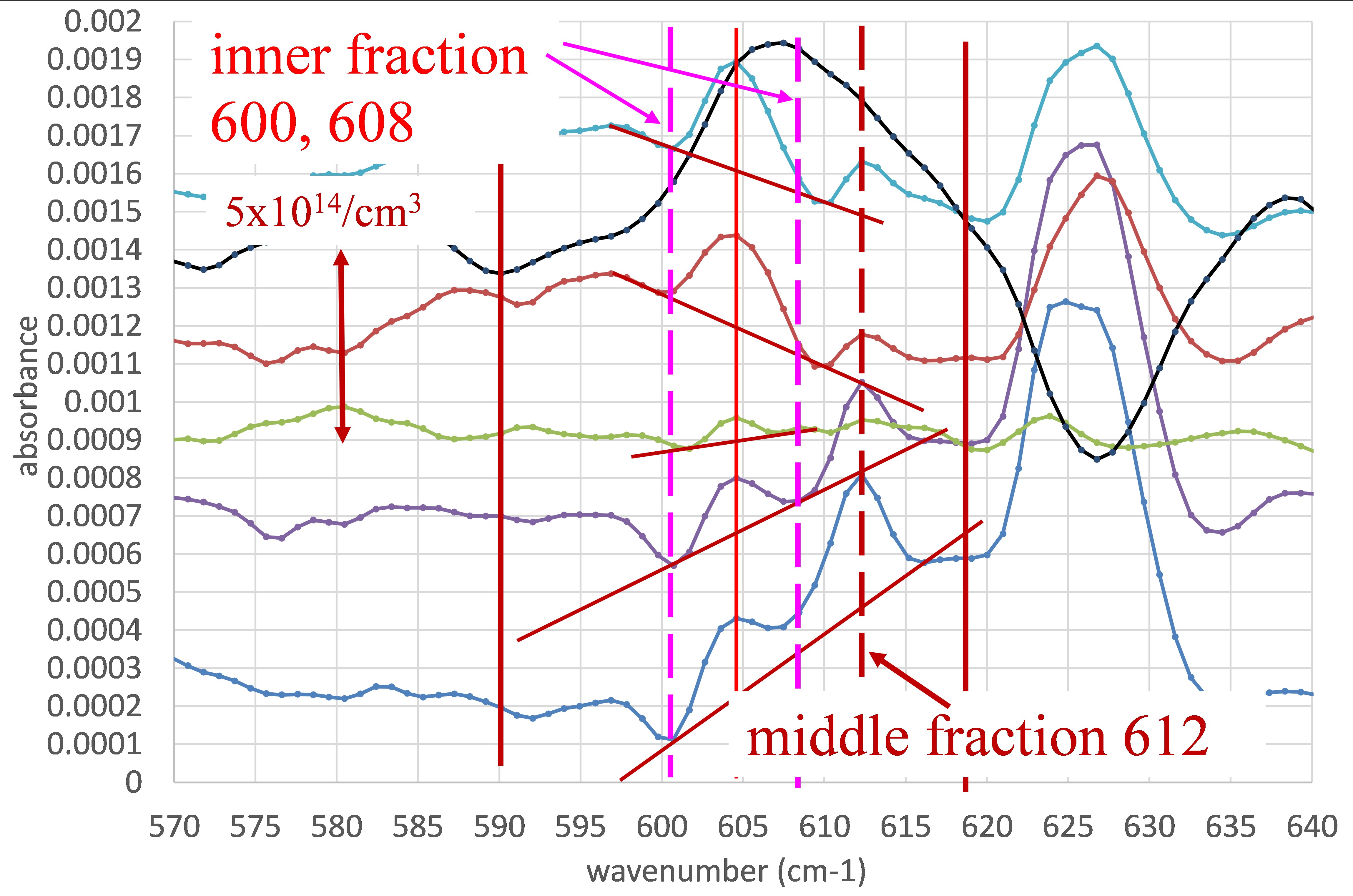

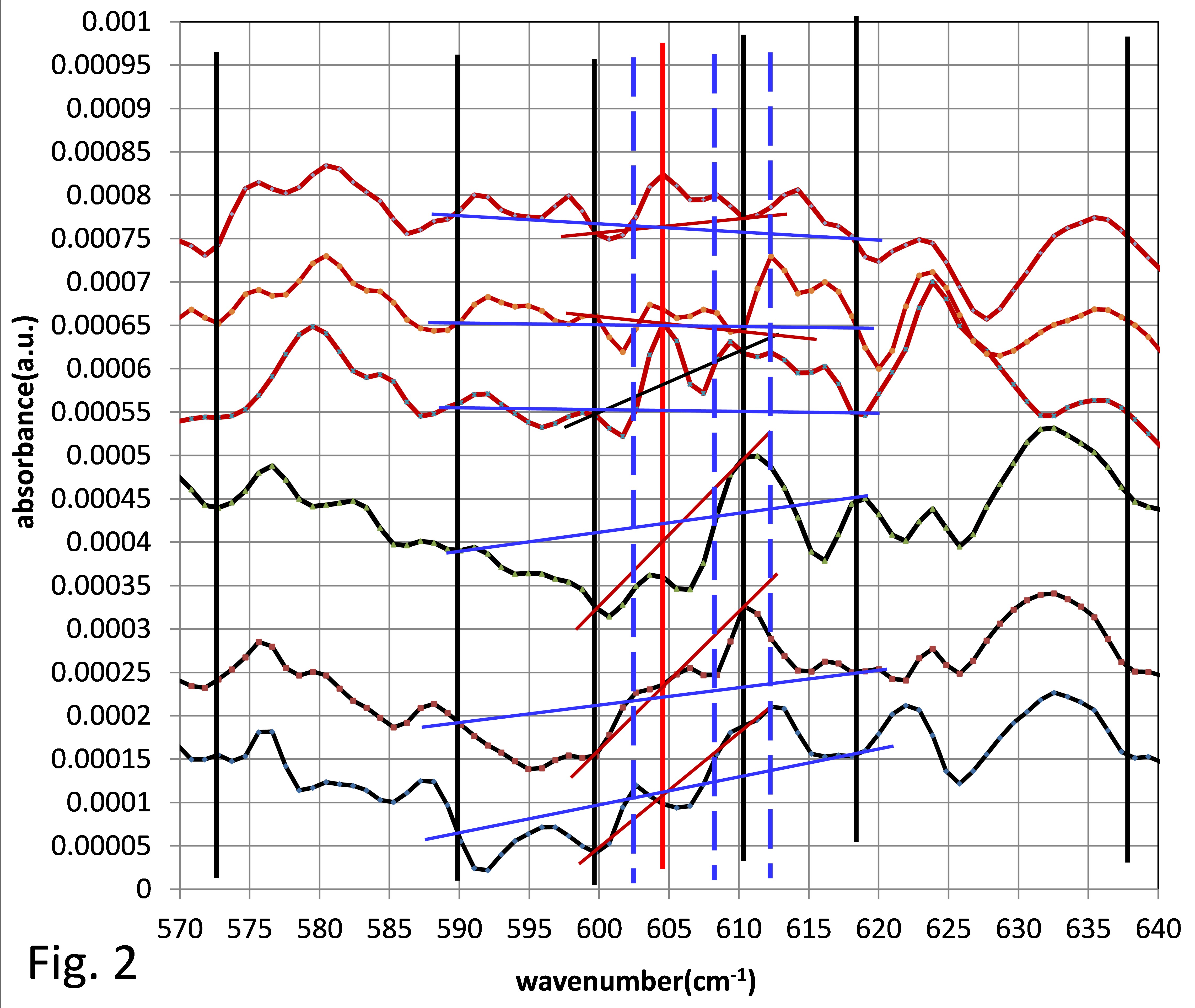

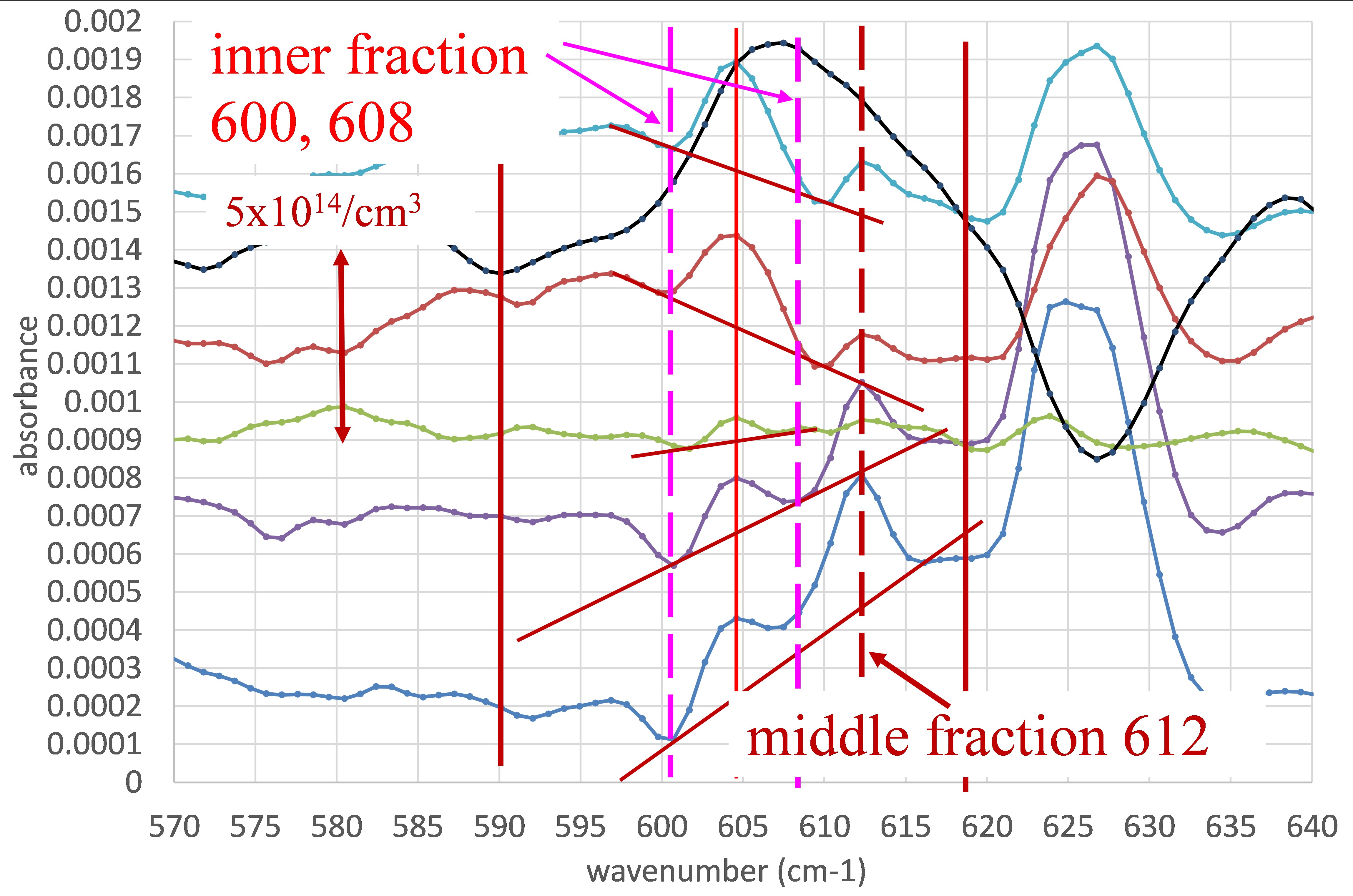

(3)掅擹搙丄5x1014/噋3埲壓丄inner phonon band偑尠挊丄扽慺僶儞僪偵廳側傝僛儘揰偑側偔儀乕僗儔僀儞偑堷偗側偄丄僶僢僋僌儔僂儞僪偺曪棈慄

偵側傞偲丄inner phonon bands, baseline impossible, envelope

600,608噋-1偵埵抲偡傞inner phonon band偑摨偠偔傜偄偺戝偒偝偵側傞丅偙傟傜偼扽慺僶儞僪偲廳側傝暘棧偡傞偙偲偑偱偒偢丄phonon zero億僀儞僩偑柍偔側偭偰儀乕僗儔僀儞傪堷偔偙偲偑晄壜擻偵側傞丅廬偭偰廬棃捠傝偺晛捠偺曽朄偱偼僺乕僋媧岝搙丄尵偄姺偊傟偽扽慺傪媮傔傞偙偲偑偱偒側偄丅

壓婰偺傛偆偵偟偰堦墳抣傪枹t恾惙傞偙偲偑偱偒傞丅

扽慺僶儞僪偺媧廂偼600,610噋-1晅嬤偱僛儘偵側傞偐傜丄儀乕僗儔僀儞偲偟偰偼偦偺2揰傪堷偔傛偆偵偡傞偺偑朷傑偟偄丅

偙偺椺偱偼掅攇悢懁偺inner phonon band偼扽慺僺乕僋埵抲偱偼傎傏0乿偲峫偊傜傟傞丅偦偟偰儀乕僗儔僀儞偺憐掕偝傟傞埵抲偼掅攇悢懁偱偼0偵側偭偰偄傞偺偱曪棈慄偺埵抲偲峫偊傜傟傞丅堦曽崅攇悢懁偺inner phonon band偼僺乕僋埵抲偺608噋-1偱僺乕僋偑柍偄偺偱608噋-1偺埵抲偑扽慺僶儞僪傕傎傏0偲尒側偣傞丅偙偺傛偆偵偟偰丄僺乕僋偱偺僶僢僋僌儔僂儞僪偺埵抲傪偁傞掱搙悇掕偡傞偙偲偑偱偒傞丅嵎擹搙偼忋偐傜2.8, 2.2, 0.5, 1.5, 0.7x1014/噋3

恾丂14忔戜壓敿偺嵎媧廂僗儁僋僩儖丄愙慄儀乕僗儔僀儞偼岆傝僛儘揰偱側偔

恾丂14忔戜壓敿偺嵎媧廂僗儁僋僩儖丄愙慄儀乕僗儔僀儞偼岆傝僛儘揰偱側偔

恾丂儀乕僗儔僀儞偺戙傢傝偵僶僢僋僌儔僂儞僪偺悇掕揰傪妸傜偐偵寢傇曪棈慄傪堷偔丅偦偙偐傜偺崅偝傪僺乕僋媧岝搙偲偡傞

恾丂儀乕僗儔僀儞偺戙傢傝偵僶僢僋僌儔僂儞僪偺悇掕揰傪妸傜偐偵寢傇曪棈慄傪堷偔丅偦偙偐傜偺崅偝傪僺乕僋媧岝搙偲偡傞

掅壏應掕偱偼扽慺僶儞僪偑塻偔崅偔側偭偰inner phonon band偲暘棧偝傟傞偨傔丄儀乕僗儔僀儞傪堷偔偙偲偑偱偒傞偨傔應掕偑梕堈偱偁傞丅崅惈擻偺憰抲傪梡偄偰惛搙偺椙偄僗儁僋僩儖傪摼傟偽1013/噋3掱搙傑偱應傞偙偲偑偱偒傞丅

6.擹搙偺嶼弌

扽慺偺僺乕僋媧岝搙偐傜丄岤偝傪峫椂偟偰1cm摉偨傝偺媧廂學悢偵姺嶼偟丄崅擹搙偱偺應掕寢壥恾偺応崌偺寢壥傪恾偵帵偡丅墶幉偼曻幩壔暘愅偵傛傞擹搙偱偁傝丄捈慄偼擹搙傊偺姺嶼學悢0.82x1017/噋-1偺応崌偱偁傞丅傎傏枮懌偡傋偒寢壥偑摼傜傟偰偄傞丅嵟崅擹搙埲奜偺応崌傕摨偠姺嶼學悢傪梡偄傟偽傛偄丅

A. 憰抲偺専嵏

愒奜暘岝憰抲偵偼姶搙丒惛搙丒埨掕惈偑昁梫偱偁傞丅偦偺専嵏朄偺椺偑2016擭偵帵偝傟偰偄傞丅

(1)僼僅僲儞僶儞僪偺崅偝偑傎傏

(2)孞傝曉偟應掕僗儁僋僩儖偺嵞尰惈

僼僅僲儞僶儞僪偺椞堟偼丄扽慺擹搙應掕偵梡偄傜傟傞椞堟偱偁傞偑丄摟夁棪偑嵟傕壓偑偭偰偄傞岝偺庛偄椞堟偺偨傔丄嵞尰惈偑嵟傕埆偔丄愊嶼偲暯嬒偺岠壥偑尭傝丄岆嵎偺尨場偲側傞丅偦偙偱孞傝曉偟應掕偺娫偺嵎偑彫偝偄偙偲偑朷傑偟偄丅嵟戝偱媧岝搙嵎偑0.001埲撪偲偄偆偺偑堦偮偺栚埨偲側傞丅幚嵺偺應掕偱偼孞傝曉偟應掕偟偰暯嬒偡傞偲僗儁僋僩儖昳幙偼奿抜偵椙偔側傞丅

B. 専弌壓尷偵偮偄偰

掕検暘愅傗擹搙應掕偵偼椙偔専弌壓尷偲偄偆尵梩偑巊傢傟傞偑丄曽朄偺愨懳揑側専弌壓尷偲偄偆傕偺偼柍偄丅忋婰偺傛偆偵憰抲偛偲偵惈擻偑堎側偭偰専弌壓尷偑堎側傞傎偐偵丄専弌壓尷偵偼尨場偑偁偭偰丄媄弍揑懳嶔偑側偝傟傞枅偵専弌壓尷偼夵慞偝傟偰偄偔偐傜偱偁傞丅傑偨暘愅偺悽奅偱偼専弌壓尷偼怓乆側傕偺偑掕媊偝傟偰偍傝丄慺擹搙應掕偺愒奜媧廂朄偺崙嵺婯奿偱偁傞ASTM偱偼detection limit (DL)傑偨偼limit of detection偲偄偆尵梩偼instrumental detection limit偺堄枴偱巊偆偲掕傔傜傟偰偄傞丅偟偐偟丄偙傟偵傕怓乆側掕媊偑偁傞懠丄偦偺媮傔曽傕柧帵偝傟偰偍傜偢丄掅壏應掕偱5x1014/噋3偲偄偆崻嫆偑晄柧偱1990擭偵掕傔傜傟偰埲崀夵掶偑側偔帪戙抶傟偲側偭偰偄傞丅偦偙偱変乆偼偦偺嵞掕媊偲幚嵺偺抣偵偮偄偰偺昡壙傪峴偭偨丅

B.1. Instrumental detection limit

Instrumental detection limit偱壔妛暘愅偺嫵壢彂傗娐嫬墭愼傗曻幩擻墭愼側偳偱嵟傕椙偔梡偄傜傟偰偄傞偺偼丄乽僽儔儞僋帋椏偺應掕寢壥偺昗弨曃嵎偺3攞乿偱偁傞丅ASTM婯奿偱傕傎傏摨條偱偁傞偺偱丄偦傟偵廬偆偙偲偲偡傞丅扐偟丄曗彏朄偵偮偄偰偼怴偨偵峫偊傞昁梫偑偁傞丅偦偙偱丄僽儔儞僋帋椏偐傜乽嬌掅擹搙偺摨偠擹搙偺帋椏偺2偮偺應掕偺嵎乿偵奼挘偟偨丅傑偨昗弨曃嵎偲偟偰堦斒揑側8夞偺應掕傪嵦梡偟偨丅

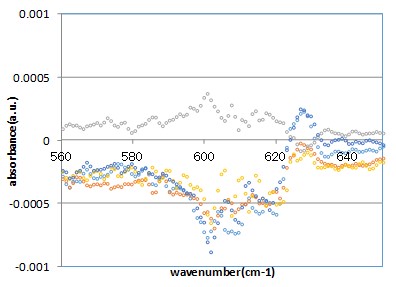

悇掕擹搙偑栺3x1014/噋3偺掅擹搙帋椏傪孞傝曉偟應掕偟丄8慻偺僨乕僞偱嵎僗儁僋僩儖傪偲傝丄middle baseline傪堷偄偰扽慺僺乕僋埵抲偱偺崅偝偺昗弨曃嵎傪媮傔偰3攞偟偨丅嵍恾偺椺偱偼3x1014/噋3偲側偭偨丅

堦曽嵎偑5x1014/噋埲壓偺塃壓恾偺椺偱偼嵎偼3x1013/噋3偐0偲側傞慻傒崌傢偣偱600-610cm-1偺inner baseline傪堷偒摨條偵昗弨曃嵎偺3攞傪媮傔傞偲9x1013/噋3偲側偭偨丅

懄偪IDL偦偺傕偺傕丄梡偄傞帋椏偺擹搙偲baseline偺暆偑彫偝偔側傞偲彫偝偔側傞丅

丂

B. 2. Spectral detection limit

忋偺嬌掅擹搙偺応崌偺傛偆偵丄扽慺僶儞僪偵僼僅僲儞僶儞僪偑廳側偭偰丄儀乕僗儔僀儞偑堷偗側偄応崌偵偼丄婡夿揑偵儀乕僗儔僀儞傪堷偔忋婰偺曽朄偱IDL傪尒愊傕傞偙偲偑偱偒側偄丅偦偙偱丄忋偺曽朄偺傛偆偵丄僶僢僋僌儔僂儞僪傪悇掕偟偨嬋慄傪梡偄偰丄偦偙偐傜偺扽慺媧廂僺乕僋偺崅偝傪梡偄傞偙偲偲偟偨丅

恾偼1014/噋3戜慜敿偺旕忢偵擹搙偑嬤偄2帋椏偺嵎僗儁僋僩儖偺椺偱丄嵎媧岝搙偺嵟彫栚惙偼0.00001懄偪1x1013/噋3偵憡摉偡傞丅Inner phonon band偺崅攇悢懁偼傎傏0偲尒傜傟傞丅掅攇悢懁偼晧偵戝偒偔側偭偰偄傞偑扽慺僶儞僪偺僺乕僋埵抲偱偼傎傏0偱僺乕僋崅偝偵塭嬁傪梌偊偰偄側偄傛偆偵尒庴偗傜傟傞丅廬偭偰僶僢僋僌儔僂儞僪偼曪棈慄偱愒偺嬋慄偵昤偄偨傛偆側曄壔傪偟偰偄傞偲憐掕偱偒丄偙傟傪儀乕僗儔僀儞偺戙傢傝偵巊偭偰僺乕僋媧岝搙偼栺0.00005偲尒愊傕傞偙偲偑偱偒傞丅懄偪嵎擹搙5x1013/噋3掱搙偑應掕偱偒偨偙偲偵側傞丅(4)崁偼偙偺傗傝曽偱偁傞丅僗儁僋僩儖慡懱傪梡偄偰丄僶僢僋僌儔僂儞僪偺抣傪悇掕偡傞偙偲偵傛偭偰丄捈慄偲偄偆婡夿揑側僶僢僋僌儔僂儞僪傪梡偄傞摑寁揑側IDL傛傝傕掅擹搙傑偱應掕偑壜擻偲敾抐偱偒傞丅偙偺椺偱偼栺3x1013/噋3偲尒愊傕傜傟傞丅

丅

恾丂儀乕僗儔僀儞偺戙傢傝偵僶僢僋僌儔僂儞僪偺悇掕揰傪妸傜偐偵寢傇曪棈慄傪堷偔丅偦偙偐傜偺崅偝傪僺乕僋媧岝搙偲偡傞

恾丂儀乕僗儔僀儞偺戙傢傝偵僶僢僋僌儔僂儞僪偺悇掕揰傪妸傜偐偵寢傇曪棈慄傪堷偔丅偦偙偐傜偺崅偝傪僺乕僋媧岝搙偲偡傞

崅姶搙壔偲幚梡壔偲昗弨壔

弶傔偵

僔儕僐儞寢徎拞偺寉尦慺晄弮暔偱偁傞丄巁慺丄扽慺丄巁慺偼丄寢徎偺曕棷傑傝偽偐傝偱側偔丄僔儕僐儞僨僶僀僗偺惈擻傪嵍塃偟傑偡丅

偦偙偱偙傟傜偺擹搙偼僔儕僐儞婎斅偺廳梫側巇條偲側偭偰偄傑偡丅

偙傟傜偺擹搙偼愒奜媧廂朄偵傛傝應掕偝傟偰偄傑偡丅

晄弮暔偼僔儕僐儞寢徎拞偱丄僔儕僐儞尨巕偑怳摦偟偰僼僅僲儞偲屇偽傟偰偄傞傛偆偵丄屌桳偺怳摦傪偟偰偄偰丄嬊嵼怳摦儌乕僪偵傛傞愒奜媧廂偑偁傝傑偡丅

偦偺愒奜媧廂偺戝偒偝偼晄弮暔偺擹搙偵斾椺偟傑偡丅

偦偙偱偦偺媧廂偺戝偒偝傪應傞偙偲偵傛傝擹搙傪媮傔傞偙偲偑偱偒傑偡丅

僔儕僐儞婎斅偺庢堷偵偍偄偰丄怣棅偱偒傞擹搙抣偑昁梫偱偡丅

偦偺偨傔丄應掕偼岞揑偵掕傔傜傟偨應掕朄婯奿偵廬偭偰應掕偝傟偰偄傑偡丅

廬偭偰崅姶搙偱崅惛搙偱幚梡揑側應掕朄偑奐敪偝傟偰偄傑偡丅

應掕朄婯奿偺戙昞偼暷崙偺ational Bureau of Standard (NBS)偑採嫙偡傞應掕朄傗嵽椏偺岞揑婯奿

American Standard for Testing and Material (ASTM)偱偡丅

扽慺擹搙偼1970擭偺ASTM123-70(tentative)偑嵟弶偺傛偆偱偡丅

傢偑崙偱偼偦傟偵曧偭偰丄捠嶻徣嶱壓偺揹巕嫤偱婯奿嶌傝偑巒傑傝傑偟偨丅

傎傏撪梕偑偱偒偨偲偒偵ASTM偑偦傟傑偱偺暘嶶宆憰抲偐傜僼乕儕僄曄姺宆憰抲傊偺懳墳偺偨傔偵婯奿偺夵掶傪栚巜偟偰偄傞偙偲偑暘偐傝丄

揹巕嫤偐傜夵掕撪梕傪採埬偟丄1990擭偵ASTMF139偲偟偰惂掕偝傟傑偟偨丅偦偺屻傑偩夵掶偑恑傫偱偄傑偣傫丅

尰嵼傑偱偵崅姶搙偺應掕朄偺奐敪偲晛媦偑恑傒丄夵掶嶌嬈偑恑傔傜傟偰偄傑偡丅

崅姶搙壔偺奐敪偲晛媦偺偁傜傑偟

2005擭崰偺揹婥帺摦幵傊偺堏峴偺杮奿壔偵偍偄偰丄僷儚乕僨僶僀僗偺儔僀僼僞僀儉惂屼偵徠幩偵傛傝弨埵傪宍惉偡傞曽朄偵扽慺偑娭梌偟偰偄傞偙偲偑師戞偵柧傜偐偵側傝丄僔儕僐儞婎斅偺扽慺擹搙偺惂屼偲應掕偺崅姶搙偑巒傔傜傟傑偟偨丅

壽戣偺寁夋壔偲懳嶔

僔儕僐儞儊乕僇傗暘愅憰抲儊乕僇乕傗SIMS偲曻幩壔暘愅傪娷傓暘愅僒乕價僗夛幮偲偺嫤椡

偦傟傜傊偺僼傿乕僪僶僢僋偲晛媦

應掕朄婯奿偺夵掶

偑恑傔傜傟偰偄傑偡丅

偦傟傑偱偺IC chip慡惙帪戙偱偼丄1970擭戙屻敿偵扽慺偼寚娮偵娭梌偟側偄偙偲偑柧傜偐偵偝傟丄擹搙應掕偑幚幙揑偵偝傟側偄帪戙偑懕偄偰偄傑偟偨丅

埲壓偼墳梡暔棟妛夛偵偍偗傞嵟嬤傑偱偺堦楢偺尋媶敪昞偺戣柤偱丄壽戣偲払惉偑梫栺偝傟偰偄傑偡丅

擭昞丂僔儕僐儞寢徎拞偺扽慺擹搙偲應掕偺楌巎

崅姶搙壔偺奐敪偲晛媦偺徻嵶

戞擇悽戙媄弍傪奐敪偟墳梡暔棟妛夛偱2005擭弔偐傜尰嵼偺2024擭傑偱栺30審敪昞偟偨撪梕傪埲壓偵帵偟傑偡丅

丗CZ-Si寢徎拞偺掅擹搙扽慺偺愒奜媧廂應掕 05弔 29a-ZN-8

摨(嘦)丂崅惛搙應掕朄 05廐8a-ZA-7

(III) 嶲徠帋椏偺嶌惢丂08弔29倫-X-15

(IV)10^14/cm^3戜偺應掕偲媄弍堏揮丂12弔丂17p-F11-8

(V) 僼僅僲儞媧廂偵傛傞朩奞偺懳嶔偲婯奿壔偺専摙丂14廐丂20a-A20-2

(VI) 5x10^14 cm?3傑偱偺SIMS應掕偲昗弨帋椏丂2015擭弔丂12p-A18-3

(嘮) 戞擇悽戙媄弍偵傛傞 1x10 14 cm ?3偺擹搙偲1x 10 13 cm ?3偺 擹搙嵎偺 應掕丂13p-1E-1

(嘯) 戞擇悽戙媄弍偵傛傞 1014 cm?3 戜偺應掕偲 SIMS,曻幩壔丂20a-H113-8

(嘰) 16忔偐傜13忔傊16廐15-A23-11

(a)僔儕僐儞寢徎拞偺扽慺擹搙應掕偺姶搙偲婯奿揔梡擹搙偲専弌壓尷16廐15-A23-12

(嘳) 14忔傑偱偺應掕朄丂17弔14p-F201-13

(b)僔儕僐儞寢徎拞偺扽慺擹搙應掕偺姶搙偲婯奿揔梡擹搙偲専弌壓尷 (2) 煆o壓尷乿偺梡朄偲壢妛揑崻嫆丂17弔14p-F201-13

(們)僔儕僐儞寢徎拞偺扽慺擹搙應掕偺姶搙偲婯奿揔梡擹搙偲専弌壓尷 (3)墳暔妛夛側偳偵偍偗傞惥栺彂傗嫅愨側偳偵偮偄偰偲尋媶岞惓 敪昞嫅斲

(?)揹巕慄徠幩偵傛傞1x1013cm-3傑偱偺愒奜嶲徠帋椏偲僽儘僢僋僎乕僕偺嶌惢丂17廐6p-A503-8

(?)1013cm-3枠偺専弌偲1014cm-3傑偱偺崅惛搙應掕丂17廐6p-A503-9

(XIII)嶲徠帋椏偲僽儘僢僋僎乕僕偲僗儁僋僩儖偲應掕僾儘僙僗偺嫟桳偵傛傞崅姶搙崅惛搙應掕僱僢僩儚乕僋壔偲幚梡丂17廐6p-A503-10

(XIV)1x1013cm-3傑偱偺愒奜梡恖岺僽儘僢僋僎乕僕偺嶌惢偲嫟桳丂18弔8p-D103-22

(XV)1x1013cm-3傑偱偺戞擇悽戙愒奜媧廂應掕偺崙嵺僱僢僩儚乕僋丂18弔8p-D103-23

(XVI)掅壏偵偍偗傞1x1013cm-3傑偱偺愒奜媧廂應掕丂18廐19p-131-14

(XVII) 1014atomsm-3偺億儕僔儕僐儞偺愒奜媧廂應掕18廐19p-131-15

(XV嘨)愒奜媧廂偲SIMS偺憡屳妑惓丂19弔16p-M111-11

(嘳嘰) 戞擇悽戙愒奜媧廂應掕朄偺昗弨庤弴丂19廐 18a-C212-3

(嘳嘳) 愒奜媧廂應掕朄婯奿偺廋惓帋埬丂20弔15p-D411-5

(嘳嘳I) 扽慺擹搙偺掅尭偲應掕朄偺恑曕:Carbon engineering丂20廐 11p-Z12-17

(嘳嘳II) 愒奜媧廂應掕朄婯奿偺夵掶嵞奐丂21弔丂19a-Z29-9

(23)愒奜媧廂朄偺instrumental detection limit偲spectral detection limit丂21廐 10p-N203-9

僔儕僐儞寢徎拞偺掅擹搙扽慺偺應掕(24) 僀儞僞乕僱僢僩偲template傪梡偄偨愒奜應掕丂22弔丂26p-E104-11

22廐 10p-N203-9

23弔丂19a-Z29-9

23廐 10p-N203-9

24弔丂19a-Z29-9

24廐 10p-N203-9

撪梕傪戝暿偡傞偲埲壓偺傛偆偵側傝傑偡

嶲徠帋椏 3,6,11

僼僅僲儞媧廂偺朩奞 5

媧廂偐傜偐傜擹搙傊偺姺嶼學悢偺妑惓

姶搙岦忋 4,6,7,8,9,10

専弌壓尷 a,b,23

掅壏 16

億儕僔儕僐儞 17

崙嵺僱僢僩儚乕僋 4,13,14,15

SIMS偲曻幩壔暘愅偲偺妑惓6,8,18

昗弨庤弴丒婯奿偺夵掶 5,19,20,21,22,23

懕偔

丂

丂

丂

丂